古民家の学校 vol.10 「民家」について詳しく知りたい

民家とは庶民の住まいを示します。農家、町家など生業や地域の風土によって建築様式に違いがあるようです。また、民家は大工を筆頭としたさまざまな職人の手で建てられてきました。今回は長い歴史を経てきた古民家の魅力を佐伯博英さんに話をお聞きしました。2号連載でお届けします。

*****

教えてくれたのは

一級建築士/佐伯博英さん

1960年創業「株式会社 佐伯工務店」取締役、高松営業所長。新築住宅はもとより、数多くの古民家改修を手掛けている。古民家の調査や再生維持管理に携わる「香川県古民家再生協会」を運営

Q:伝統的な民家の間取りや家づくりに決まりはあったのでしょうか?

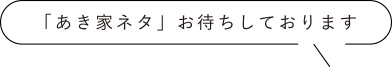

A:香川県で残存している古民家の多くは農家。一般的な農家は南東に玄関口があり、土間続きでその奥におくどさん、その隣に客間、寝室という間取りです。たまに向きが逆転する家屋がありますが、私も今までに2軒しか遭遇したことはありません。奥の座敷からは庭を望むことができ、景色を楽しめる位置に客人を迎えていたようです。庭や周りの環境も含めて考えていた家づくり。そこにはおもてなしの気持ちが必ずあったように思います。

早朝、朝日が入る東側に玄関やおくどさんが配置されることが多い

*****

Q:現在のような設計書がない時代はどのように家を建てていたのでしょうか?

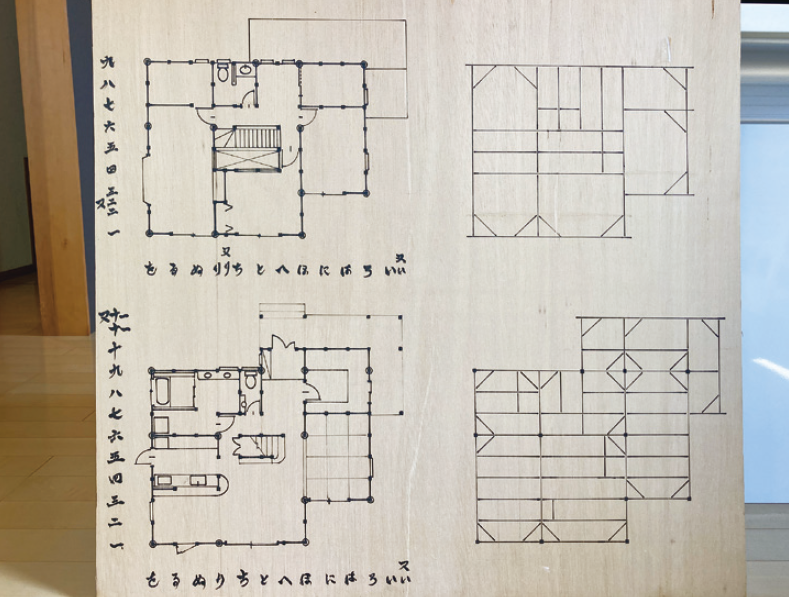

A:大工の棟梁が板に平図面を描いた図板を元にみんな作業していました。そういえば私が子どもの頃、棟上げの際には図板がありました。家が完成するまで図板は現場に置いてあり、それを元にみな作業してましたよ。今のように立面図などない時代、緻密な計算と作業を現場で行っていたのですから、棟梁は相当の知識人だったと思います。「棟上げの前日は寝られなかった」という棟梁の話も聞いたことがあります。

現在の家を描いた図板。左画は1.2階平面図、右側は梁の位置を示した図面

佐伯工務店さんお話ありがとうございました。