古民家の学校 vol.6 「建具職人」について詳しく知りたい

建具とは障子や襖、扉、窓などの総称です。現存する日本最古の木造建築といわれる法隆寺ではすでに建具(板戸)が使われており、建具を専門に作る職人たちによってその技術が継承されてきました。今回は「組手(くで)障子」の伝統工芸士でもある森本隆さんに、お話を聞かせていただきました。

*****

教えてくれたのは

建具職人/森本隆さん

1946年創業「森本建具店」3代目社長。この道40年の一級建具製作技能士。組手障子香川県伝統工芸士。

2022年には卓越した技能者に贈られる「現代の名工」として表彰される

Q:建具職人の仕事についてやりがいや魅力を教えてください。

A:家は、最後に建具が入ることで完成します。屋根が乗ると柱が重みで沈み、全体に歪みが出るので、その歪みに合わせて現場で一枚一枚建具を削って調整します。最近は和室が減って組手障子の受注も少なくなりましたが、特にこだわりのある施主さんの建具を手がけた時は、やりがいも格別ですね。また組手に興味を持ってもらうため、子ども向けのワークショップもしています。子どもは頭が柔らかいので教えがいがあります。

「現代の名工」受賞の盾。事務所には所狭しと賞状が並ぶ

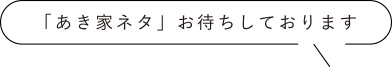

歴代の建具の名工たちの作品が掲載された教本。精緻な技が後世に伝えられる

Q:印象に残った現場の話を聞かせてください。

A:昔は「お祭りに行くぞ」といえば「夜、建具を取り付けに行く」という意味でした。当時は労働基準法も厳しくない時代で、夜中でもできたばかりの家に行って、投光器を部屋中に掲げて作業しました。最近の現場だと「讃岐おもちゃ美術館」の赤ちゃん木育広場のゲート。図面通りのR(曲線)の扉にするためにスチールパイプで骨組みを作り、木を貼り合わせました。更に大変だったのが、扉のレールです。現場でレールを置いてから床を掘り、埋め込みました。ぜひ見に行ってみてください。

組手障子を作る森本さん。順番を一つ間違えるとやり直しがきかない緻密な作業

切れ込みやホゾが入った組手のパーツ

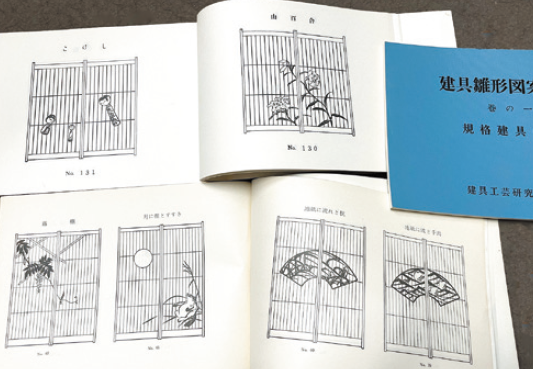

<こぼれ話 組手障子と組手細工>

香川県の伝統工芸である「組手障子」。組手とは、木と木が縦と横に交わる部分を指します。釘を一本も使わず、溝を掘り角度をつけて組むもので、誤差が0.1㎜でもあれば、組むことができません。精巧なその細工は、和室に柔らかな光と幾何学的な文様の影を映し出します。この障子の設えは、江戸時代から更に趣向が凝らされ、伝えられているだけでも200種類以上。森本建具店では、現代において活躍の場が減る組手障子の技術を、高いデザイン性と融合させて組手細工へと展開するなど、新たな可能性を生み出しています。

森本建具店さんお話ありがとうございました。