古民家の学校 vol.5 「瓦師」について詳しく知りたい | 施工編

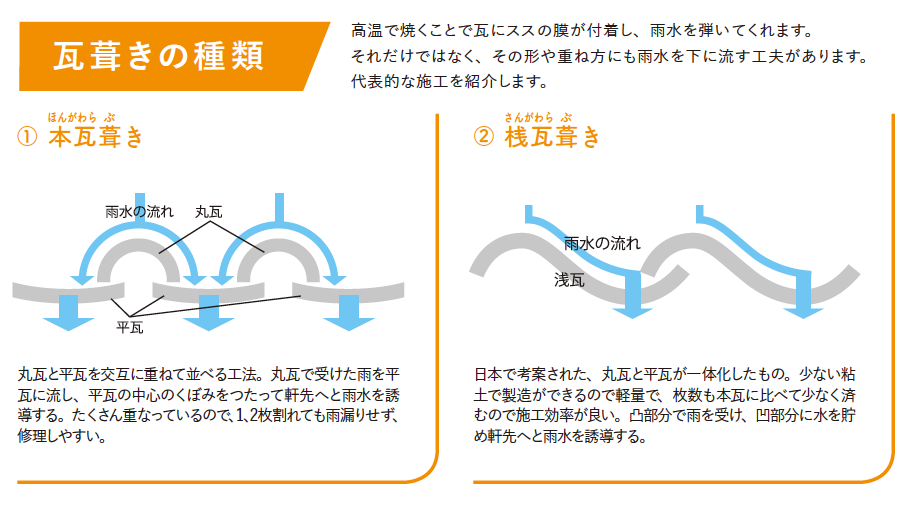

前回に引き続き「瓦師」の仕事を紹介します。今回は、完成した瓦を葺く施工作業について、請川窯業さんにお聞きしました。1400年前に朝鮮半島から渡来した瓦ですが、その施工方法には、細部に至るまで美しさを追求する日本人ならではのこだわりが詰まっていました。

*****

教えてくれたのは

瓦師/請川和英さん

昭和9年創業。株式会社 請川窯業 代表取締役社長。一級屋根技能士。全瓦連屋根診断技士。

現在、香川県瓦施工組合理事長、全国瓦工事業連盟理事を務める

Q:瓦を葺(ふ)く工程を教えてください。また、文化財の修繕で心がけていることは?

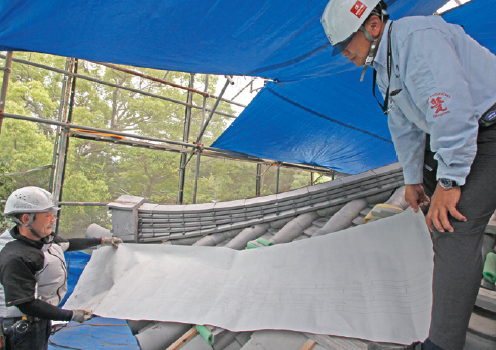

A:まず瓦を葺くための土台づくりをします。野地板を垂木(たるき)に打ち、その上に防水下地シートを貼り、瓦を引っ掛けるための桟木(さんぎ)を取り付けます。瓦は軒先から天に向かって、平面部から重ねていき、隅棟、棟部は最後に仕上げます。きれいに収まるように、瓦は施工過程で削って加工し調整しています。文化財の修繕について心がけているのは、先代に倣うということ。忠実に復元し、不具合を直すことを基本に考えますね。

屋根面積を測定後、瓦を原寸大で書いた手書きの施工設計図を作成し、確認しながら施工する。右は請川社長。左は施工現場の大黒柱、大西相一郎常務

Q:施工で気をつけている事は何ですか?

A:四角い瓦を、放物線を描く屋根の形に合わせるのは困難なこと。それを先端部まで隙間なく美しく整えることで、雨が自然に下に流れ、雨漏りしない丈夫な屋根になります。例えば屋根の上で一本の筋のように見える丸瓦は、重なった接合面が平らになるように気を配り、幅を調整しています。苦労した現場といえば、観音寺市の施設です。扇のように広がった形にするために、寸法違いの4種の瓦を作りました。大小の瓦では反りの強さ や厚みも違うので、重ねるのが大変でした。

防水性に優れた黒い南蛮漆喰で固定し、さらに瓦を一枚ずつ針金で止める

観音寺市にある「燧望苑」。請川窯業が瓦造りから屋根施工まで携わった

請川窯業さんお話ありがとうございました。