古民家の学校 vol.4 「瓦師」について詳しく知りたい | 製造編

瓦の製造技術は、今から1400年ほど前に、朝鮮半島から渡来した瓦博士たちによって伝えられました。今でも奈良県の元興寺(がんごうじ)では、建立当時の瓦が使われているほど、耐久性に優れています。その伝統文化を引き継ぎ、瓦の製造から施工までを自社で一貫対応している請川窯業。瓦の可能性を追求し新商品を手がけるかたわら、社寺や文化財建造物の改修、保存活動にも貢献しています。今回は瓦の製造について伺いました。

*****

教えてくれたのは

瓦師/請川和英さん

昭和9年創業。株式会社 請川窯業 代表取締役社長。一級屋根技能士。全瓦連屋根診断技士。

現在、香川県瓦施工組合理事長、全国瓦工事業連盟理事を務める

Q:瓦師の仕事内容と、その魅力について教えてください。

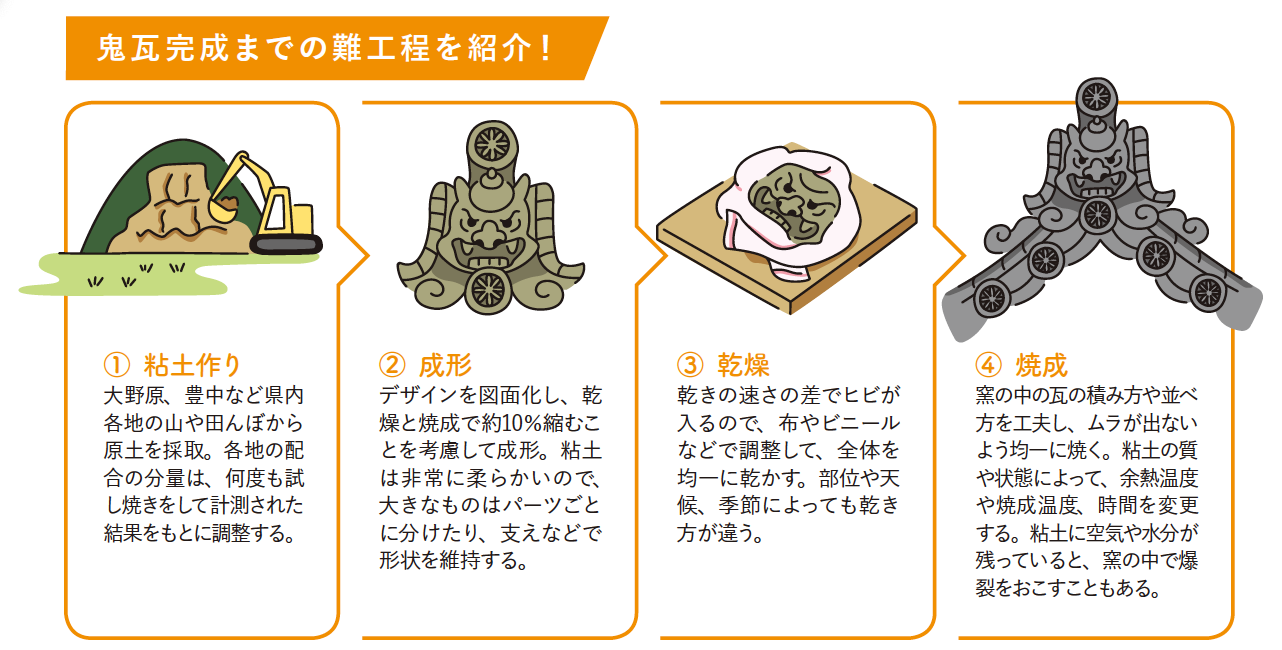

A:粘土を採掘して形をつくり、焼いて完成した瓦を屋根の上に据えるまでの一連の作業すべてが、瓦師の仕事です。屋根瓦は建築物の最上部の一番過酷な場所にあり、その耐久性は歴史が証明しています。何度も試作を重ねて納得がいくものができた時は嬉しいですね。自分がデザインして作ったものが、何十年も先まで歴史に残っていく、本当にやりがいのある仕事だと思います。

勤続11年になる山地由紀子さん。業界では若手だが、その腕はベテランの域

Q:鬼瓦のデザインは、決まった形があるのですか。または自分で考えるのですか。

A:鬼瓦を作る専門の職人を、鬼師と呼びます。本来は棟の先端部から雨水の侵入を防ぐためのものが、いつしか家の守護神の役割を担うようになりました。その形は「鬼面」だけでなく、「しゃちほこ」のように、水をイメージして火難除けにしたり、お寺であれば経典を模した「経の巻」など、昔から受け継がれてきたデザインがたくさんあります。それらを参考に、お施主さんの意向を組んだデザインを考えてラフ図を作り、図面に落とします。最近では、オブジェや室内の装飾など、瓦以外としてデザインすることも増えました。

経の巻と呼ばれるデザイン。大きさが一メートル以上あるので、パーツを5つに分けてつくる

請川窯業さんお話ありがとうございました。

「製造編」はここまで、次号は「施工編」をお送りします、お楽しみに!