古民家の学校 vol.3 「畳職人」について詳しく知りたい!

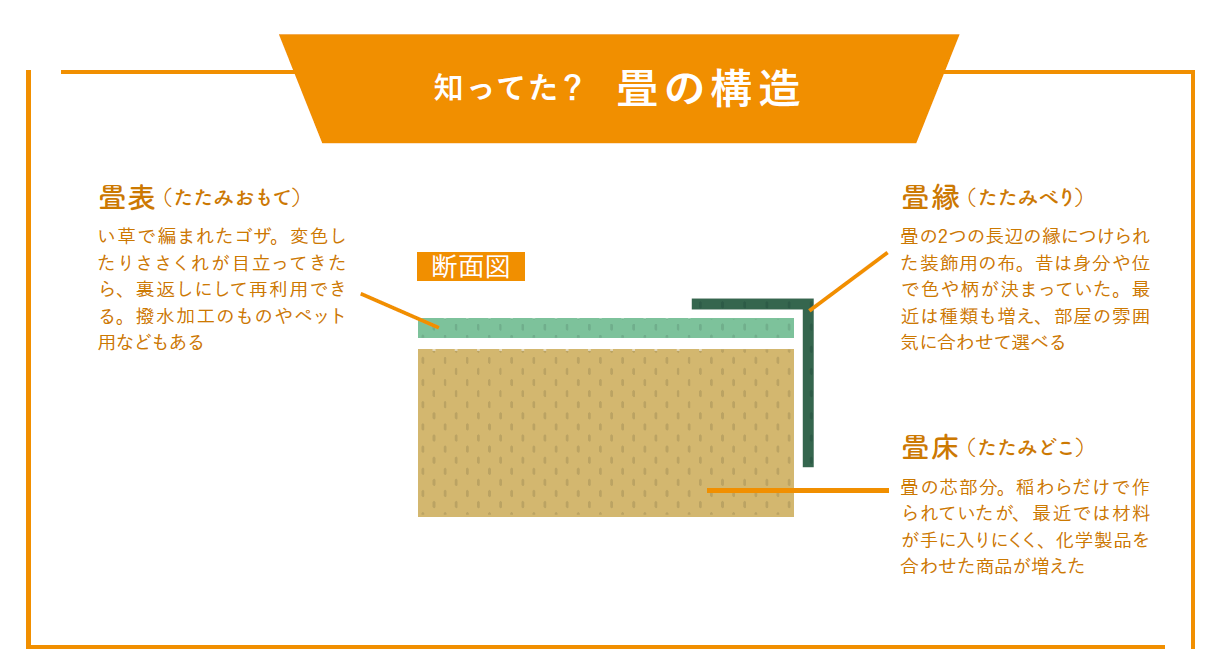

日本固有の伝統工芸として知られる畳。薄いゴザの敷物が平安時代頃から厚みを増し、現在の形になりました。天然の畳は、日本の気候や風土と相性の良い優れた調湿・保温機能を持ち、昔は稲わらを足して補修すれば半永久的に使える超エコな家財道具の一つとして重宝されました。文化財の畳の修復や、技を次世代に繋げる活動をされている山下畳商店さんにお話を聞いてきました。

*****

教えてくれたのは

畳職人/山下 明宏さん

1953年創業「有限会社 山下畳商店」3代目代表取締役。畳製作一級技能士。

2022年に「古式畳」の香川県伝統工芸士の認定を受ける。第30回全国技能グランプリでは敢闘賞入賞。

Q:畳職人としてのやりがいや魅力を教えてください。

A:部屋にピシッと隙間なく畳が敷き詰められた瞬間や、施主の喜ぶ声が聞けた時、非常にやりがいを感じますね。暮らしの変化に伴って和室にこだわる方が増え、畳だけでなく、建築や伝統文化などの知識も必要とされています。 2004年には畳製作が、ユネスコ無形文化遺産にも登録されました。日本にしかない技能や技術は、職人として誇りに思っています。

Q:建築様式や伝統文化によって、畳に違いがありますか?

A:基本的な畳の製造方法は同じですが、畳の大きさや敷き方などには決まりがあります。例えば茶室は、炉の置く場所を間違えると、もう茶室として機能しません。最近では畳の素材も、住宅環境もさまざま。高機密、高断熱の住宅だと、 100%稲わらの上等な畳であっても、湿気がこもって早く傷んでしまう。建築工法によっても適した畳があることを伝え、最良の畳をおすすめしています。

茶室中央の小さな正方形の部分が「炉」

Q:畳職人の技を守るために、どのような取り組みをしていますか。

A:うちの職人は全員一級技能士ですが、これを取得してやっと畳職人の第一歩。さらに技を極めるため、農家さんに話を聞きに行ったり、勉強会や研修をしたりと、職人の育成にも力を入れています。今は機械で作られている畳床ですが、昔はすべて手縫いでした。独特の柔らかい足あたりの「手縫い畳床」は、今では文化財級の古民家でしか見られません。現存する手縫い畳床を調査し、資料として残す取り組みも行っています。

手縫い畳床の裏面。30㎝以上もある稲わらを人力で圧縮するのはかなりの重労働。地域によって特色があるという

<こぼれ話 古式畳って?>

香川県の伝統工芸品「古式畳」は、京都の有職(ゆうそく)畳が伝わったものです。本来は貴族や寺院などで重宝されていました。高級品だったので敷き詰めたりはせず、板の上に座部や寝所部分にのみ使われました。今も社寺の御神座などで見ることがありますが、置き畳として身近な活用もされています。古式畳の伝統工芸士は、20 年以上の実務経験と高度な技術を持つ職人だけが認定されます。ピタリと合った畳縁の柄は、熟練の技があってこそできる仕事です。

山下畳商店さんお話ありがとうございました。