古民家の学校 vol.2 「庭師」について詳しく知りたい!

庭の専門家『庭師』という言葉ができたのは江戸時代。しかし、平安時代には世界最古の庭園書『作庭記』が書かれるなど、日本人が古くから庭づくりに専門的な知識を用いていたことがわかります。その知識と技術は、時代の文化や思想に影響を受けつつも、脈々と今に受け継がれています。独自の世界観を持つ庭師の仕事を、庭師 小谷田の代表・徳永さんにお話を伺いました。

*****

教えてくれたのは

庭師/徳永 信行さん

「庭師 小谷田(こやた)」代表。2004年から庭師として修行を重ね、東京では皇居や多摩御陵、東京都庁の松の剪定や木々の手入れに携わってきた。2019年、東京からさぬき市に移住

Q:庭師の仕事内容と、その魅力について教えてください。

A:仕事内容で言いますと、各家庭の庭のさまざまな問題を解決しています。例えば木が生い茂って困っている、敷地内の管理が追いつかない、木が弱ってきたなど、専門的な知識で手助けをします。魅力と言えばそこにあるのかもしれません。自然が相手ですので、なかなか思い通りにいかないところも魅力の一つです。正解がないからこそ、楽しいのかなとも思います。

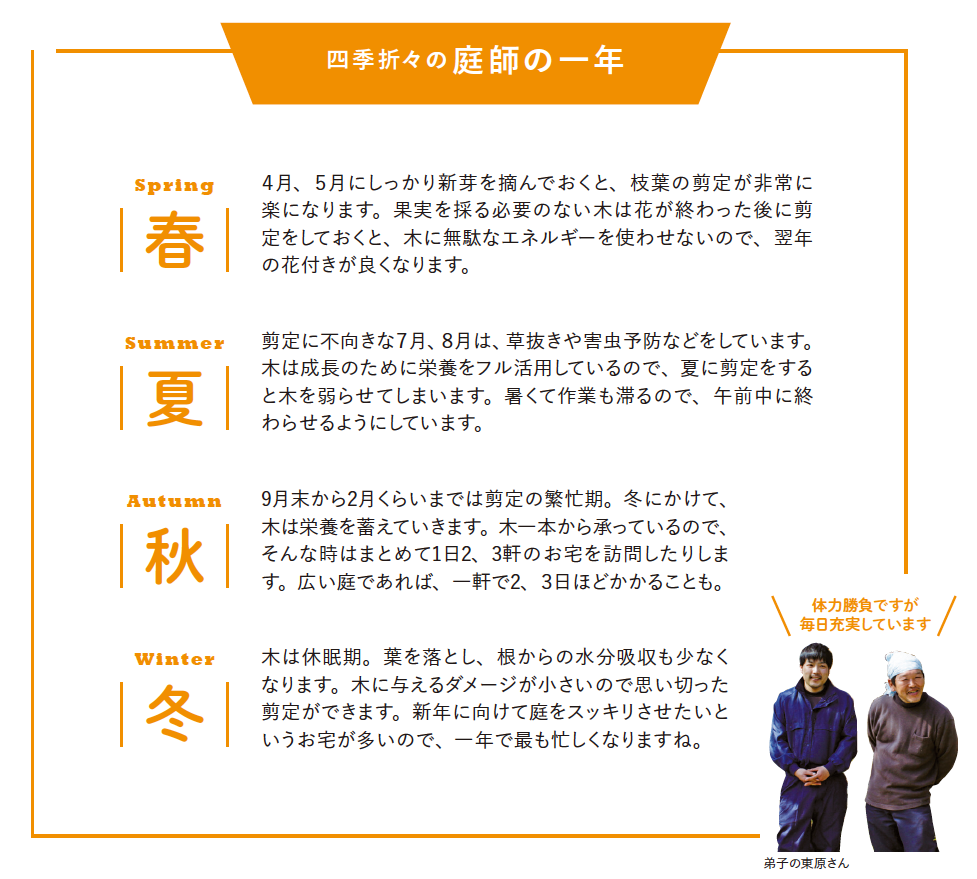

Q:剪定ってなぜ必要なんでしょうか?また、剪定で気をつけることはありますか。

A:山と違って庭という限られた空間の中では、放っておくとすぐに庭全体の日当たりが悪くなり、景観も損ないます。それを改善するために必要なのが剪定。風通しを良くすることによって害虫を減らし、木にも人にも良い環境をつくります。気をつけることは、切るタイミング。松や椿はもちろん、桜や 芝生もタイミングさえ間違わなければ植物は健康な状態が保たれます。

Q:放置されてきたあき家の庭。これから住むにあたって良い作庭方法はありますか?

A:その土地に合った有効活用方法を(できれば地域の皆様と)考え、人と自然が共生できる場所をつくることができたらいいなと思います。四季の彩りがあったり、BBQなど趣味が活かせたり、住人にとって居心地の良い庭というのは暮らしを豊かにします。庭が楽しいと、コロナ禍でもストレスのない生活ができそうですよね。

庭師小谷田さんお話ありがとうございました。