case 04ー 建築家 / INTERIOR DESIGN GUIDE 2025

「ディテールの宝庫」

暮らしの中に展開する数々の場面

昭和55年、木造建築が並ぶ住宅地に現れた白タイルの外観は、相当目立っていたという。さまざまな建築を手がける寒川建築研究所の拠点で、以前は一部が住居として使われていた。ファサード(正面から見たデザイン)が特徴的で美しい。そんな建物を真似することはできないが、工夫の一部を知って参考にしてみよう。

建築家の意図から

アイデアを膨らます

正面にはまずゲートがあり、奥に建物がある。その二重の壁の間には植栽。初代・寒川登さんと主宰・寒川徹司さんの設計意図は、昼の顔と夜の顔だ。昼間は2つの白い壁に挟まれた緑が映え、夜は緑が暗がりに馴染むかわりに、窓からもれる光が建物の入り口まわりを控えめに照らす。昼はゲートと緑、夜は建物が強調される。光の使い方がヒントになりそうだ。屋内でも、時間や部屋の明るさによって照明をオンオフするが、その際に切り替わるアイデアを試してみてはどうだろう。

ドアを開けると開放的な玄関ホール。ガラスの向こうの内庭まで視界に入り、広く感じる。ここにも工夫がある。そのひとつが窓に貼られたシートだ。これにより、見える範囲をわざわざ狭めている。低く抑えるのは和の工夫なのだそう。

また、シートにはサイン(文字)が入っていて、部屋の方向を示す案内役をしている。モノを飾るのではなく、壁面に文字を置くだけでアクセントになる。シンプルな方法だ。

商業建築に通じる

場面の作り方

2階はいくつかのコーナーに分かれているが、実はワンルームだ。完全に仕切られた場所はない。

「アングルを変えるといろんな景色がどんどん出てくる。店舗設計に使う手法です」と徹司さん。「見え隠れさせる」「隣の席でも全然違う」「どこから見ても正面で裏がない」と、あらゆることを検討しながら設計されている。インテリアを考えながらの建築で、「プランが出来上がった時には、建物の中の場面がすべてかたまっている」のだそう。

徹司さんが「ディテールの宝庫」と呼ぶ意匠にも注目したい。部屋の柱、壁の縁などほぼすべての箇所に面取り(角部を削って仕上げる)がなされていることで、全体の印象ががらっとかわるのだ。さらに、テーブルの縁、天井、キッチンの棚など数々のディテールに工夫を見つけることができる。

モノを選ぶ基準は

自分の中で育てる

玄関ホールにもそれぞれの部屋にも、あらゆるものや家具が並んでいるが、雑然としていない。

「気に入ってモノを買う時でも、大体どこに置くかイメージはあります」

確かにそうだ。その場で一目惚れして買ったモノが、持ち帰って置き場に困る、ということはよくある話。なにを見ればインテリアに合うとわかるのか、との質問には「感性を磨くこと」と真正面からの答えをいただいた。色目、形、素材感、このあたりがキーワードのようだ。

柳宗悦らが提唱した民芸のものも多く、いわゆる「用の美」を意識した扱いで普段使いされている。

「使われるモノの美しさ。歴史の中で形自体が洗練されてくるんです。それを自分たちが感じないともったいない。触ったりして体で覚えて」

高価なものは飾ってしまいがちだが、使って価値を理解することで感性は磨かれていくのだ。また、インテリアは「どういう生活をしたいか」で決めればいい、とも。

POINT! >>> 上:和室には幅が広めの材を編んだ網代天井が施され、モダンな印象を受ける 中:キッチンの壁と同じタイルで作られた棚が一体感を生む。意匠としても機能としても参考にしたい 下:テーブルの縁の曲面を下に行くほど深く回り込ませている。上下の5度の差が絶妙な触り心地につながる

座ればふわっと包み込んでくれるという、北欧作家がデザインした通称ハープチェア。紐がまるでハープのように組まれている。モデルになってくれたルンちゃんが愛用中

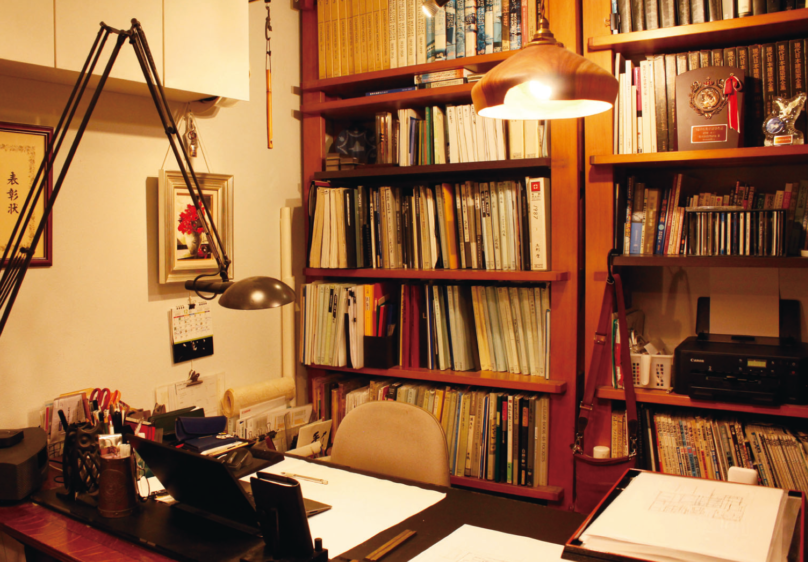

設計室の一角。今では珍しい存在になったアナログのデスクが、ここではまだ現役

徹司さんの仕事場。大きな デスクと作り付けの本棚が整然と並ぶ中、照明がアクセントになっている。右の丸いライトの光が漏れているのは、破れ傘のせい。わざわざ傘が一部欠けているものを選んで買い、書斎で使っている

★ 寒川建築研究所について、詳しくはこちらから

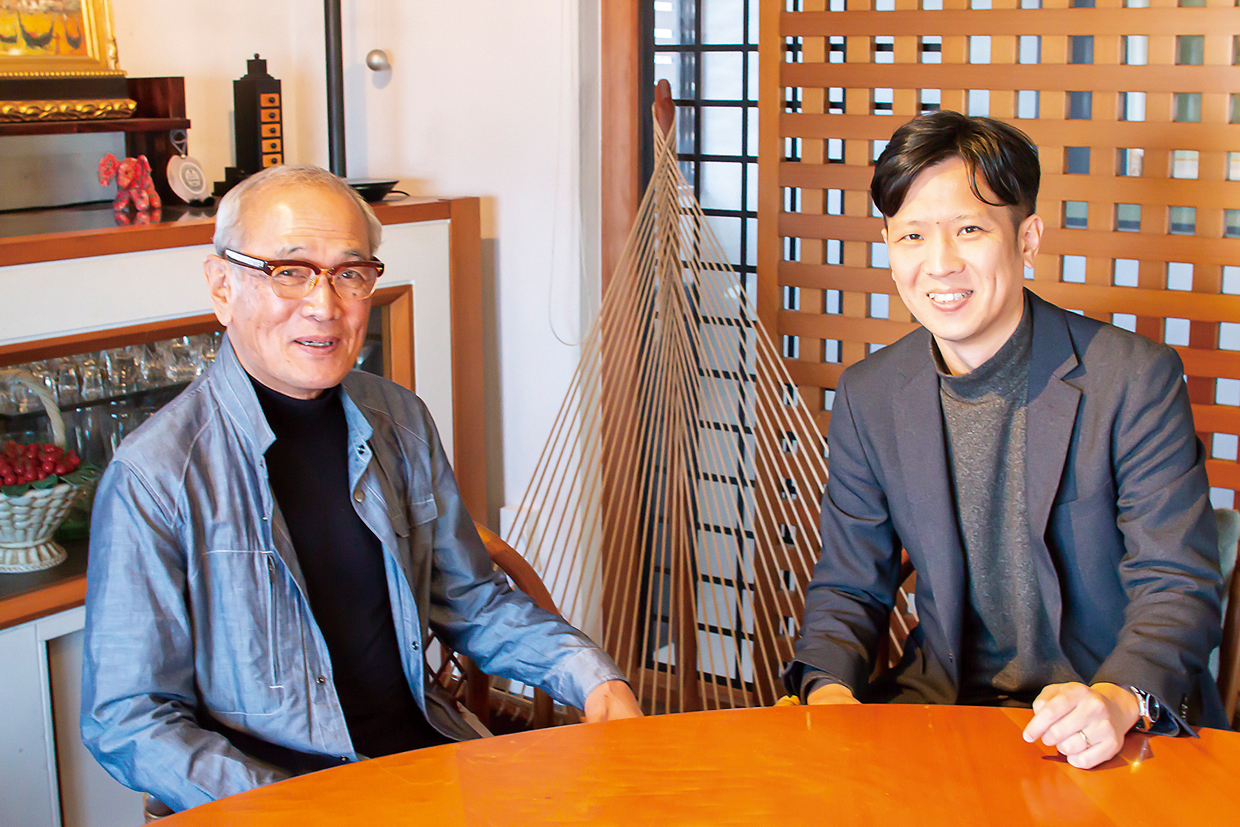

寒川 徹司 / 寒川 恵太

主宰・一級建築士 / 取締役・設計士・インテリアプランナー | 寒川建築研究所 | 香川県生まれ。公共建築から医療・福祉・教育・商業・住居・インテリアまで、規模やジャンルを問わず活動し、数々の受賞歴がある。地元香川県のみならず、首都圏から海外案件まで活動の幅を広げている